Cesáreo Fernández Duro, capitán de navío y gran cronista de esta provincia, se quejaba en sus monumentales “Memorias Históricas de la Ciudad de Zamora, su Provincia y Obispado” (1882-1883) de las pocas referencias historiográficas al Lago de Sanabria y, aún más, a los errores que se reflejaban en varias de ellas. Fernández Duro intentó remediarlo en la obra citada, donde también quiso incluir un artículo firmado por Hijodalgo y publicado en el Semanario Pintoresco Español de 1852, un auténtico antepasado directo de las revistas de Turismo de Aventuras de nuestra época:

“He viajado por

tierras tan desconocidas como las islas del mar Pacífico, y más

dignas de curiosidad, todo sin salir de España. Esclavo de mi

conciencia, hubiera creído faltar a los deberes que allí me

llevaban, si me hubiese detenido a tomar una nota o bosquejar un

monumento; hoy me lastimo, y aunque no me arrepiento, conozco hubiera

sido también servir a mi patria. El que mas ha perdido soy yo, y

esto me consuela. Sólo me quedan recuerdos, y antes que una vida

agitada acabe de borrarlos, quiero sentar algo sobre el lago de San

Martín de Castañeda.

El día de San Juan

de 1847 salí de Donée [sic: ¿Donado, Doney de la Requejada?],

pueblecito situado al pié de la sierra divisoria de los antiguos

reinos de León y Galicia [sic], despidiéndome de su hospitalario

párroco, que es también el mejor cazador de la Sanabria, y aún de

toda la provincia de Zamora. Mis compañeros de viaje eran un antiguo

oficial de caballería que había hecho la guerra contra Cabrera, y

un licenciado de ejército de la misma procedencia, tan valiente como

tuno, según mas adelante pude conocer... Servíame éste de

espolista, cocinero y ayuda de cámara y conduciendo en un rocín el

arsenal heterogéneo, necesario en una comarca donde se hallan menos

víveres y comodidad que en Sandwich ó Tahití. Después de

atravesar una sierra estéril bajamos al hondo valle, donde el

pueblecito de Trefacio ostenta una linda iglesia en medio de

arbolados. Parece una cañada del Asia Menor, arrojada en medio de

aquella tierra salvaje.

Continuamos aún

bastante tiempo subiendo y bajando cerros por unos caminos que

pudieran llamarse canales en seco. En vano,apoyándome sobre los

estribos, alargaba mi ya bastante larga persona; nada veía más que

las zarzas y espinos de ambos lados del camino. Su anchura

correspondía a las demás cualidades, y un carro del país que venía

en dirección contraria nos obligó a retroceder casi un cuarto de

legua para hallar un sitio donde, como si saltáramos una barricada,

pasamos por entre el carro y las zarzas, dejando en éstas parte de

la ropa por trofeo del vencimiento. Lo di todo por bien empleado,

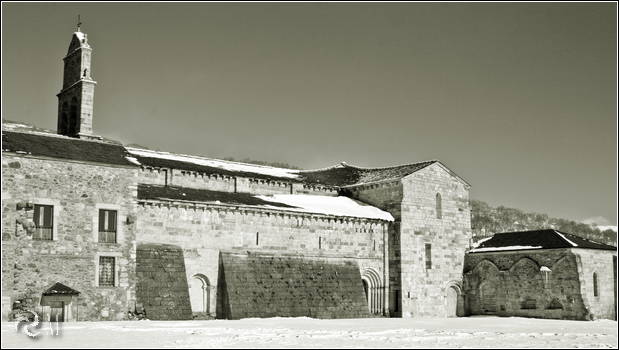

porque al doblar la última loma se ofreció a mis ojos, de golpe, un

espectáculo soberbio, y el mas adecuado a mis gustos. Inmóvil sobre

mi caballo en lo alto del cerro, veía a mi derecha el convento y

pueblo de San Martín de Castañeda, un edificio magnífico en medio

de las mas ruines cabañas; a la izquierda un bosque intacto desde el

diluvio; al frente una sierra, un peñasco mas bien gigantesco, sin

un árbol, sin una mata; a mis pies el lago, tan claro y

terso que la razón sola podía conocer que aquella masa, del azul

mas puro, era líquido y no cristal. Aunque la mañana estaba

avanzada, el sol,que asomaba por detrás de la montaña, en cuya

ladera está el convento, alcanzaba a éste con sus rayos, y sumido en

oscuridad relativa, parecía aún mas misterioso y poético; en

cambio, lo verde del bosque, el azul del lago y los blanquecinos

peñascos de la sierra brillaban en todo su sencillo al par que

grandioso esplendor.

Por un momento me

creí a la orilla del mar de Cantabria, en una playa que nunca dejan

de ver mis ojos; pero luego, la tranquilidad de aquellas aguas no

alteradas por el flujo, la uniforme superficie que ninguna vela

surcaba, me dijeron que si aquello era mar, era como un niño

arrancado a los brazos de su madre; era un desterrado aprisionado por

aquellos montes. La melancolía del cuadro despertó la mía, y me vi

también en tierra extraña, solo, suspirando.

- ¿Hemos llegado

ya?

- Sí.

- Pues ahora vamos a

almorzar. - Y apretando las espuelas llegamos al convento a la sazón

que salia su antiguo prior, hoy párroco del pueblo. No sé qué

especie de masonería existe para los que han nacido entre montañas,

que al momento se entienden si en ellas se encuentran. Son una

especie de madre común que conoce a todos sus hijos, y en el modo

de gozar éstos de su regazo se reconocen también por hermanos. A

muy pocas palabras que con el prior cambié, se nos franqueó la

celda prioral y las provisiones de un padre Bernardo; no digo más en

su elogio.

Satisfecha la hambre

del viajero, el montañés volvió a sus instintos; y como durante el

almuerzo se habló de una fuente muy rara, situada al otro lado del

lago, enfrente del convento, me propuse verla. Pregunte por el

camino, y me dijeron que no le sabían, por la concluyente razón de

que nadie había intentado ir a la tal fuente, siguiendo

sencillamente la orilla, como yo pensaba. Esto era ponerme alas, no

que espuelas, para intentarlo.

- ¿Qué clase de obstáculos existen?

- Vadear el Tera por

los cañales (me contestaron), cosa que algunos hacen, y seguir

después la orilla del lago, hasta encontrar la fuente, cosa que

nadie ha hecho.

- Pues debe ser lo

mas fácil.

- Así parece desde

aquí, me dijo el prior, abriendo un balcón, desde el que todo el

lago y sus margenes se divisaban; pero aquellos montones de rocas que

forman la orilla, le parece a ud. fácil trepar por ellas, y ni

posible es; aun es mas temerario intentar cruzar por los matorrales

que de entre ellas nacen y suben por toda la pendiente hasta formar

el bosque impenetrable; en cuanto a los lobos y culebras, que tampoco

faltan, es lo de menos.

- Tiene ud. razón,

contesté, y fuera mas prudente dormir la siesta en la poltrona

prioral; pero he seguido a las gamuzas en los picos de Sejos, y a los

jabalíes en los montes de Palomera, con todos los obstáculos que

ud. me pinta y uno además algo mas serio; la nieve. Así que hasta

la vuelta.

- Pero al menos irán

con ud.

- Nadie; y cogiendo

mi escopeta, después de ceñirme el cinto, con canana y cuchillo de

monte, me precipité a correr por la pendiente del cerro, y en pocos

minutos llegué al lago.

Volviendo sobre la

izquierda seguí la orilla. Prados, rocas aisladas en ellos y espesos

sotos de avellanos me deleitaban sin estorbar mis pasos. Mi querida

Numancia levantó algunas aves, y disparé varias veces sin matar

una, lo confieso. Nada me falta para cazador sino la suerte y las

mentiras. Así llegué al desaguadero del lago. Las aguas que de él

rebosan están contenidas entre fuertes paredes de sillería, ya

medio destruidas, que las conducen a las nasas o cañales, donde

dejan la pesca para precipitarse después en ruidosas cascadas,

formando el rio Tera. Éste era el primer obstáculo profetizado por

el buen prior. En efecto, se necesitaba vista certera para seguir la

estrecha cima de la pared, y músculos de volatín para salvar los

boquetes abiertos por las aguas. Sobre todo, era preciso no pensar en

que, al más leve desliz, la bramadora corriente se apoderaba de su

presa, de la que darían buena cuenta los peñascos de las cascadas.

Di de mano, por lo tanto, a mis cavilaciones, y puse todos los

sentidos a disposición de los pies, descalzándome, no por si me

mojaba, que en este caso la cabeza sería la primera, sino para

convertirme en una especie de cuadrúmano, que todo era necesario

entre los resbaladizos y vacilantes sillares. De este modo fui

pasando, hasta que al llegar a la anunciada orilla, que tanta gloria

me prometía, como primer ser humano que la pisara, me interrumpió

el paso un boquete mucho mas ancho que los anteriores, por el que se

precipitaba tal masa de agua, y con tal fuerza, que yo la hubiera

dado por mejor empleada en una rueda hidráulica.

Ya no me admiró que

nadie hubiera pasado por allí. Nada me impedía considerarme en la

catarata del Niagara, a poco que excitase la imaginación, pues un

enorme sillar atravesado en medio, y apenas cubierto por la

corriente, podría pasar por la isleta consabida. Ya que pensaba en

América, me acordé también del salto de Alvarado, y me propuse

imitarle. Volví bastante atrás, donde había visto un varal,

olvidado probablemente por algún pescador; el varal debía ser para

mí lo que la lanza para el compañero de Hernán Cortés. Alvarado

nació (y yo también) cerca de Pas, y el modo con que los pasiegos

se sirven de sus enormes palos, debió sugerirle el medio de saltar;

cogí en mis brazos a Numancia, y sin piedad la arrojé al otro lado;

fijé sobre el sillar la punta del palo, me lancé al espacio, y fui

a caer en la suspirada orilla.

Nada tenía esto de

particular al pronto, pero después después de gastar dos horas

largas en la más fatigosa y arriesgada expedición que jamas

emprendí, me volví cuando precisamente llegaba a pocos pasos de la

maldita fuente. Tuve el trabajo y no la gloria. Así me sucede en

todas mis empresas. Un tomo no bastaría para describir lo que sufrí,

y aun hoy se me eriza el cabello al recordar cuando dejándome

deslizar por una roca, creyendo alcanzar otra con los pies, me faltó

media vara, cuando ya mis brazos agarrotados no podían sostener el

peso del cuerpo, ni volver atrás. A más de veinte pies me esperaba

en la caída, no el lago, que eso fuera lo menos temible, sino una

cama de peñas aguzadas en las formas mas caprichosas. Con una

resolución desesperada me dejé caer a plomo sobre la punta de la

roca inferior, no mas ancha que la palma de la mano, y logré sin

mantener el equilibrio, hacer nuevo empuje para lanzarme a otra

situada al costado, y muy pendiente, a la que me aferré como pude,

destrozando las uñas para salvar lo demás. No se pueden describir

cosas semejantes.

Volví al convento cabizbajo y mohíno, y gracias a la suculenta comida preparada en mi ausencia, no me quedó de mi empresa sino la satisfacción de haberla intentado, y algún escozor en las desolladuras. Debió, no obstante, conocer el bendito prior que la fuente me ocupaba todavía, y con aquella sorna que los hombres de experiencia gastan con los entusiastas, empezó a decir en voz melosa, que él «había ido a la fuente con más comodidad que en la carretela de mejores muelles con un movimiento sosegado y blando, como el de una lancha.»

- ¡Una lancha!

Hablarás, santo varón, para mañana. ¿Una lancha? ¿Dónde está?

¿A quién hay que pedirla?

- Ea, ya volvemos a

las andadas; cachaza, cachaza y todo se arreglara.

En efecto, a poco

tiempo salí, pero no solo. Las libaciones de la comida, unidas a la

sencilla relación de mis peligros arrostrados por la mañana,

despertaron la valentía y la curiosidad de mi compañero el oficial

de caballería y de un hermano de nuestro anfitrión. Contad

atrevimientos en una mesa, y todos serán héroes con el vaso en la

mano. Tomamos la dirección del pueblo de Rivalago, por un sendero

que costea la orilla del lago, en dirección contraria a la que yo

llevé por la mañana. Al principio fuimos a caballo, después a pié,

y después, como dice el Corsario Rojo de Fenimore Cooper, «navegando

de popa». Hay un trecho efectivamente en el tal sendero, donde el

piso esta formado por un peñasco inmenso y liso, que se inclina

sobre el lago en rápida pendiente. Allí es preciso sentarse y

dejarse deslizar buscando con los pies unos pequeños huecos cavados

a pico en la roca. Mi

valiente ex-oficial abría tanto ojo al ver el lago a sus pies, que a

tiro de ballesta se conocía el deseo de volverse, si la negra

honrilla lo permitiera. Al cabo se decidió a tomar un término medio; no abandonó la empresa, pero apartando la vista del terrible lago,

cedió la popa al viento, y a tientas buscaba con los pies los puntos

de apoyo, que desgraciadamente no encontraba. Fue preciso que el

hermano del prior se encargase de cogerle alternativamente las

piernas y colocarlas en el punto debido. Alguna vez quería o era

preciso hacerlas bajar mas de lo que permitía su longitud, y se

entablaba una lucha bastante original, que solía concluir por un

tirón brusco, y mi compañero quedaba extendido sobre la roca, a la

que amorosamente abrazaba con toda su alma. En uno de los descansos

que hubimos de hacer, nos contó nuestro guía que al bajar por allí

un alegre comerciante de Valladolid, calculó (los comerciantes todo

lo calculan) un dialogo que debía entablarse el día del Juicio, y

lo calculó bajo la siguiente fórmula:

“Dios a un hombre:

-¿De dónde eres?

El hombre:

-Señor, soy de

Rivalago.

Dios al Hijo:

-¿Sabes dónde está

ese pueblo?

El Hijo:

-No.

Dios al Espíritu

Santo:

-¿ Y tú?

El Espíritu Santo:

- No.

Dios:

- Pues yo tampoco. -

y Post nubila Fozbus (Después de las tinieblas, la luz).”

Vivos y sanos llegamos a una hermosa pradera, donde atada a unos sauces se balanceaba nuestra nave. Tenía todas las condiciones apetecibles para un vuelco; redonda de quilla, y con dos palas de horno por remos. Pareciéndome que tardaban los remeros que nuestros compañeros fueron a buscar, propuse al oficial, único que conmigo había quedado, embarcarnos por nuestra cuenta y riesgo. “No sé nadar” “No hace falta sino remar” “¡Qué sé yo!” - me replicó tan melancólicamente, que me convenció de que debía hacerlo por mí solo. Traté de tronchar la rama de sauce, ya que no podía forzar el candado de la cadena que sujetaba la lancha. Afortunadamente no lo conseguí, librando a mi compañero de representar el papel de Ariadne. Estando en la porfía con la maldita rama, que cedía sin romperse, llegaron nuestros melenudos remeros, sin montera, en mangas de camisa, y con una cara tan rubicunda y animada, que aunque era el día del Santo del pueblo, no cabía duda en que habían dejado su culto por el del hijo de Semele. Ya no era cosa de reparar en pequeñeces, y nos lanzamos al Ponto, aunque precisamente entonces empecé yo a temer, porque si siempre me ha parecido bien atreverme a lo que otro hombre se atreva, un borracho no es un hombre.

Previne a los remeros que se dirigieran a una islita situada a la parte superior del lago; pero tantas islas, penínsulas y aún nuevos mundos tenían en su cabeza, que tan pronto íbamos a un lado como a otro. La Providencia debió ser la que a la isla nos condujo. Esta es muy pequeña, sólo tiene algunos arbustos, y las ruinas de una casita edificada por los Condes de Benavente, antiguos dueños del lago. Si no temiera extenderme demasiado, contaría también la historia de la ruina y abandono de la casita; pero una noche tempestuosa, un lago cuyas aguas crecen y todo lo tragan menos una débil barquilla, y en ella una condesa en deshabillé, y un paje poco más o menos, que en sus brazos la salvó, o la perdió, sobre lo que hay opiniones, son cosas más interesantes vistas que escritas.

Desde la isla nos

dirigimos a la fuente, y cuando las cabezas de nuestros remeros, ya

más frescas, iban disipando mis temores, una nueva circunstancia los

reprodujo con más fuerza. Me tengo por buen nadador, y mirando las

cosas por el último lado que siempre las miro, por el del egoísmo,

me dije a mí mismo que en un fracaso podría llegar nadando a la

orilla. Pensaba en esto, cuando un ladrido me hizo volver la cabeza.

Numancia se había quedado en la isla. Hice volver la lancha, y

cuando faltaba poco para llegar, la perra se echó al lago nadando

hacia nosotros: medio minuto tardaría en emparejar con la lancha;

quiso subir y no pudo; al cogerla por el pescuezo conocí la causa,

sintiendo en mi mano el agua más fría que jamás he palpado, y que es

seguro no sufrirá un ser humano. Alguno se reirá de la importancia

que doy a una perra, menos el cazador; era ademas la perra del

viajero, y hemos pasado muchos trabajos juntos. La arropé con mi

capa y una manta de contrabandista, y aún así me vi a punto de

perderla. Otra circunstancia rara tiene también el lago. Las aguas

son tan diáfanas, que inclinándonos sobre el borde de la lancha

veíamos en muchas partes el fondo, pero a tal profundidad, que se

desvanecía la cabeza como en la mas alta torre. Todos eran

incidentes que aumentaban el miedo; hasta se levantó un vientecillo

fresco suficiente para que al cortar las olas vivas y sonoras, nos

salpicasen muy bien con su espuma. Para animar a mi compañero,

pálido como un difunto, recité para mis adentros aquello de

Ercilla:

“El miedo es

natural en el prudente,

El saberlo vencer es

ser valiente”.

Y en seguida empecé

a cantar, con un tono que desmentía mi marcialidad, la hermosa

canción de la Conjuración de Venecia:

“En hora fatal

Leandro

Pasaba una noche el

mar”.

Un fuerte olor, como de huevos podridos, me dijo antes de llegar a la orilla que la buscada fuente era de las sulfurosas. ¡Oh poder de una imaginación joven! Me creí descubridor de un tesoro, y veía la humanidad podrida levantándome estatuas; veía un gran edificio apoyándose en la tierra, y tocando en el lago para gozar de los dos; veía mil barcas cruzando las tranquilas aguas en todas direcciones; cazadores persiguiendo los innumerables ciervos de aquellos bosques; anticuarios desentrañando las oscuras bóvedas del convento; hermosas mujeres en todas partes. La poesía, la pintura y la música, presentándose bajo nuevas y halagüeñas formas: todos los placeres, todas las curiosidades que hacen a miles de españoles derramar oro en los Alpes, los Pirineos, y a las orillas del Rhin, los veía reunidos en un solo punto. La carretera de Madrid a Vigo debe pasar cerca del lago. Nada falta; querer sólo.

No sé hasta dónde

hubiera llevado mis planes, que aún hoy podrán ser realizables, si,

como creo, se puede salvar el único inconveniente que hallé al

examinar despacio la fuente. El manantial que vi es tan escaso, que

no pasará de una pulgada cúbica. En cambio tiene una agradable

temperatura, como de agua tibia, y está sumamente cargado del

principio sulfúrico. En dos segundos tiñe de negro una moneda de

plata, y en la roca donde brota, a la altura de dos o tres varas

sobre el nivel del lago, deja un abundante sedimento blanco, parecido

en su forma al hollín. Esta fuerte saturación paréceme que anuncia

un gran depósito, que debe tener más desaguaderos a la inmediación,

o bajo el nivel de las aguas del lago. Por lo menos, vale la pena de

investigarlo, y por mi parte no puedo hacer más que indicar. Si mi

sueño se realizara, sólo desearía que alguna hermosa niña, sola y

reclinada bajo las ramas de un avellano,leyese estas líneas a la

orilla del lago, concediéndome un suspiro. Podría hacerlo sin

escrúpulo, porque soy desgraciado, y sólo me ha quedado una pluma

para desahogar mi corazón.

Volvimos a cruzar el

lago por todo su ancho, y desembarcamos al pié del convento. Al ver

el porrazo que el ex-oficial se dio por saltar mas pronto a tierra,

sin contar con el balance del bote, se me figuró ver a César en

circunstancia parecida, diciendo a la tierra de África: “No te me

irás; te tengo entre mis brazos”. Ni volveré más al agua., debió

añadir mi hombre en sus adentros, a juzgar por la mirada

significativa que volvió al lago, al bote y al cielo por fin, en

acción de gracias sin duda. ¡Con qué placer gozamos después de la

cena, de la conversación del buen prior y de un tranquilo sueño!

¡Con qué sentimiento nos despedimos al día siguiente!

He sido un fiel narrador dé lo que vi con mis ojos y toqué con mis manos...

Para concluir, y en

obsequio de los hombres metódicos que se fijan en lo positivo, diré

que el lago de San Martin de Castañeda esta entre las. sierras que

dividen las provincias de Orense, Lugo y Zamora [sic]; en territorio

de la última y tres leguas al N. E. de la Puebla de Sanabria. [...]”

|

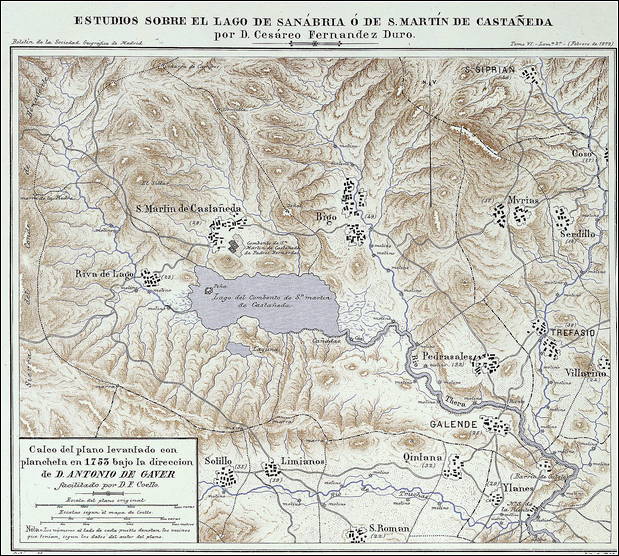

| El célebre mapa reproducido por Fernández Duro, calco de otro levantado un siglo antes de la visita narrada por Hijodalgo |

Cesáreo Fernández Duro incluyó a continuación en su “Memoria” la orden del Gobierno de la I República, de fecha 29 de Junio de 1873, por la que se declaraban de utilidad pública “las aguas llamadas de Bouzas, situadas en término jurisdiccional de Rubadelago [sic] y municipal de Galende; autorizando a D. Fidel de Ramos para que con sujeción a los planos presentados y a las prescripciones de las leyes, pudiera construir establecimiento balneario con las oficinas y dependencias necesarias, en el término de un año, debiendo tratar antes y avenirse con el dueño de los terrenos, utilizando en caso el derecho que concede la ley de expropiación, [...etc, etc]”

Sobre las excelencias de Bouzas como local hotelero en aquellos primeros años hay referencias enfrentadas; pero nuestro cronista, como no podía ser de otra forma, quiso incluir en su obra una de las más entusiastas:

«El que sólo

busque el recreo, por tener una salud a prueba, en el lago y sus

cercanías tiene todo lo que puede apetecer; el botánico plantas; el

cazador perdices, charnelas, corzos y venados; el sibarita, ricos

peces, suculentas anguilas y salmonadas truchas; el amigo de paisajes

tiene en las cumbres vecinas hermosas planicies cubiertas de tupida,

suave y verde alfombra, matizada de esmaltadas flores, y aquí y allá

grandes lagunas de abundante pesca, manchas plateadas que resaltan en

la pradera. Senos hay con ventisqueros donde las nieves son

perpetuas; tajaduras de inmensa profundidad; derrumbaderos que causan

vértigos al acercarse a sus bordes; crestas altísimas; enormes

masas de granito afectando formas caprichosas y admirables; valles

amenos con una vegetación tropical, y en fin, tantas, tantísimas

bellezas, que para enumerarlas no es bastante el corto espacio de un

artículo.»

Don Casto G. García,

La Enseña Bermeja, Zamora, 26 de Mayo de 1878.

Hoy, es evidente, las cosas hubieran sido muy diferentes para nuestro intrépido Hijodalgo. Aparte de desplazarse por carretera, podría haber llegado desde Donado o desde Doney – desde donde hubiese salido – hasta Trefacio por caminos de senderismo bien marcados, sea la ruta de los judíos desde Muelas de los Caballeros, sea siguiendo la ruta de los molinos y la ribera del río Negro; e incluso parte de las rutas btt recién señalizadas o los itinerarios de Don Quijote Desde Trefacio hasta San Martín llegamos por los caminos tradicionales de Murias y Vigo (de Sanabria, claro) o a través de Pedrazales, donde nos encontramos que los cañales mencionados se han convertido en playas y que de las presas que el protagonista tuvo que saltar con pértiga ya no queda nada en pie, hasta es difícil distinguir los cantos rodados de los posibles sillares de la antigua pesquería – no es lo mismo, pero también hay una piscifactoría en desuso cauce abajo, que dicen van a reconvertir en campamento acuático. Desde San Martín hasta Ribadelago baja hoy la muy conocida Senda de los Monjes, que, por supuesto, no incluye ya ningún tramo de rappel o tirolina. Para encontrar barcas – o algo así – debemos acercarnos a las playas de La Viquiella y Custa Llago, con patines a pedales resistentes a la resaca y un catamarán alimentado por energías renovables que no hace ningún ruido. Y para llegar al balneario de Bouzas basta con aparcar frente a uno de los campings que rodean al Lago y tras un pequeño paseo... encontraremos el edificio hostelero abandonado y el caminillo sin dificultad que nos lleva hacia los manantiales, que siguen vertiendo agua con olor a huevos podridos – bastante más caudal del que reseñó nuestro aventurero, por cierto, ya que no descubrió los tres caños. El momento de gloria del balneario fue breve – pese a Unamuno, pese al rodaje de Maribel y la Extraña Familia... Otros atractivos siguen, afortunadamente, al alcance de todos.

Notas:

Más información sobre Aguas Termales en la comarca: http://photoxibeliuss.blogspot.com.es/2013/01/aguas-termales.html